| 欽定古今圖書集成 博物彙編 第七卷 |

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第七卷目錄

農部彙考五

農政全書三〈玉衡車記 玉衡圖說 恆升車圖說 水庫圖說 水法附餘

鑿井法 試水法 北耕兼種北蓋種及耨圖說〉

藝術典第七卷

農部彙考五 编辑

《農政全書三》

编辑

《玉衡車記》

编辑

玉。衡車者,井泉挈水之器也。既遠江河,必資井養。井 汲之法,多從綆缶,饔飧朝夕,未覺其煩。所見高原之 處,用井灌畦,或加轆轤,或藉桔槔,似為便矣。乃俛仰 盡日,潤不終畝。聞三晉最勤汲井灌田,旱熯之歲,八 口之力,晝夜勤動,數畝而止。他方習惰,既見其難,不 復問井灌之法。歲旱之苗,立視其槁,饑饉已後,非殍 則流。吁可憫矣。今為此器,不施綆缶,非藉轆轤,無事 桔槔。一人用之,可當數人。若以灌畦,約省夫力五分 之四。高地植穀,家有一井,縱令大旱,能救一夫之田, 數家共井,亦可無飢餓流亡之患。若資飲食,則童幼 一人,足供百家之聚矣。且不須俛仰,無煩提挈。略如 幹運,其捷若抽。故煙火會集之地,一井之上,尚可活 一煢民也。

<h3 id="玉�一圖" style="text-align: center">玉�一圖

玉衡四圖

玉衡三圖

{{{2}}}

《玉衡圖說》

编辑

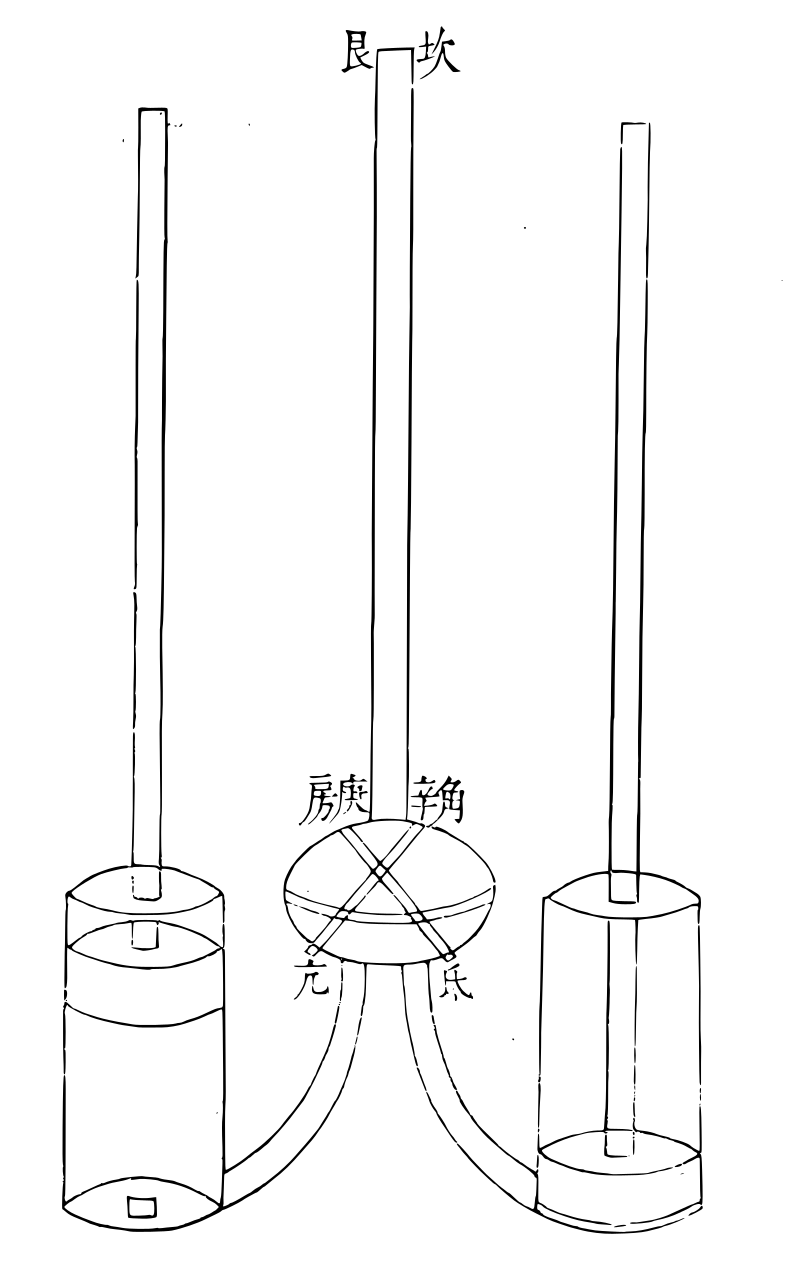

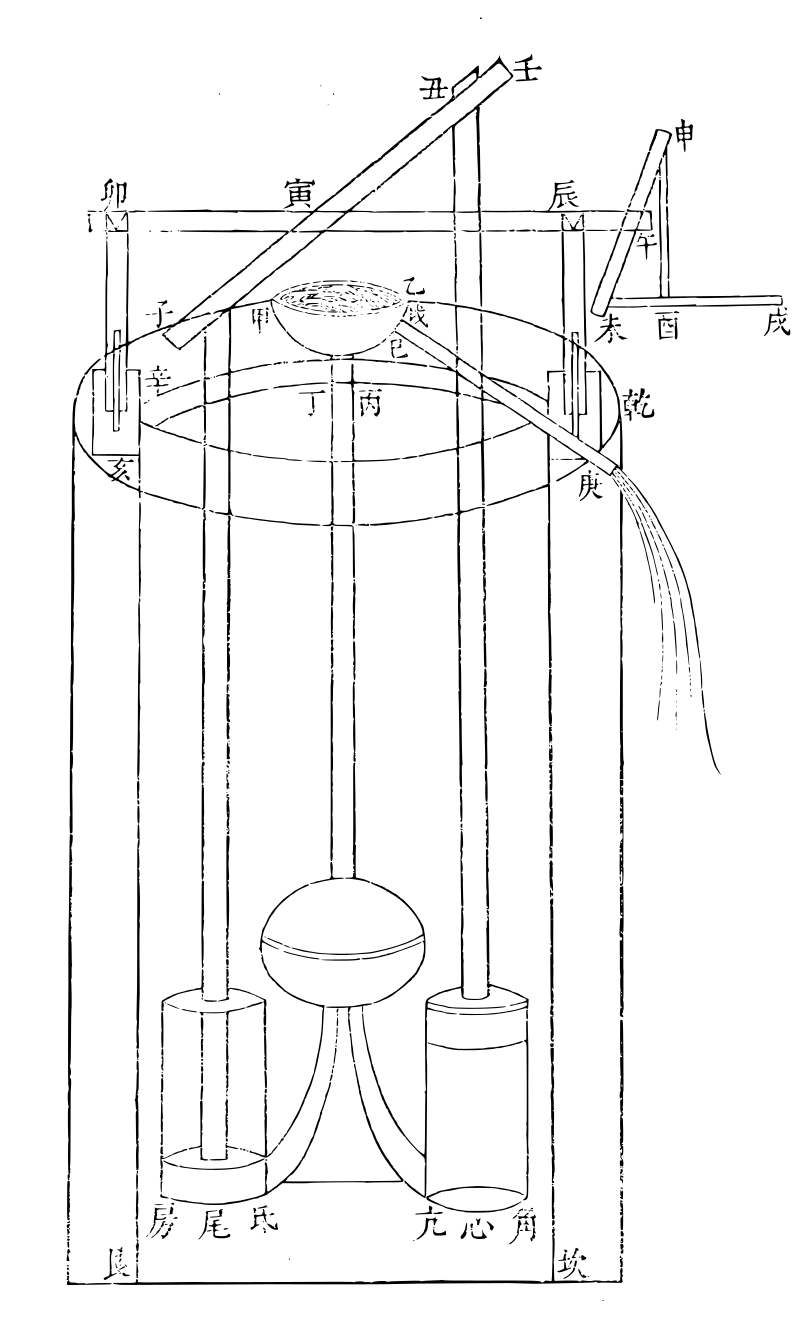

「玉衡者,以衡挈柱,其平如衡,一升一降,井水上出,如 趵突焉。」玉衡之物有七:一曰雙筩,雙筩者,水所由代 入也。二曰雙提,雙提者,水所由代升也。三曰壺壺者, 水之總也,水所由續而不絕也。四曰中筩,中筩者,壺 水所由上也。五曰盤盤者,中筩之水所由出也。六曰 衡軸,衡軸者,所以挈雙提,下上之也。七曰架。架者,所 以居庶物也。七物者備,斯成器矣,更為之機輪焉,巧 者運之不可勝用也。

《注》曰:「趵突泉,水上出也。」

一曰「雙筩。」鍊銅或錫為雙筩,其圜中規,而上下等半 其筩之長,以為之徑,下有底、中底,而為之圜孔,以其 底之半徑為孔之徑,筩之旁齊于底而樹之管,管外 出而上迤也。管之容,其圜中規,管之下端抒之,以合 於筩。開筩之下端為撱孔,融錫而合之于管,管之上 端亦抒之。既樹之,則與筩之邊為平行。三分其底之 徑,以其一為管之徑。底之圜孔為之舌以掩之。舌者

方版,方版之旁為之樞,底孔之旁為之紐。樞入於紐如戶焉而開閤之。舌之開閤,與管之孔無相背也。紐居左則管居右,舌其合于底也欲密,管之孔合于筩 之孔,欲利而無罅,樞紐之動也欲不滯。凡水入也,必 從其底之孔也,有舌焉而開閤之,開之則入。閤之則 不出。左開則右閤矣。是左入而右不出也。是恆有一 孔焉。入而終無出也。故曰:「雙筩者。水所由代入也。」

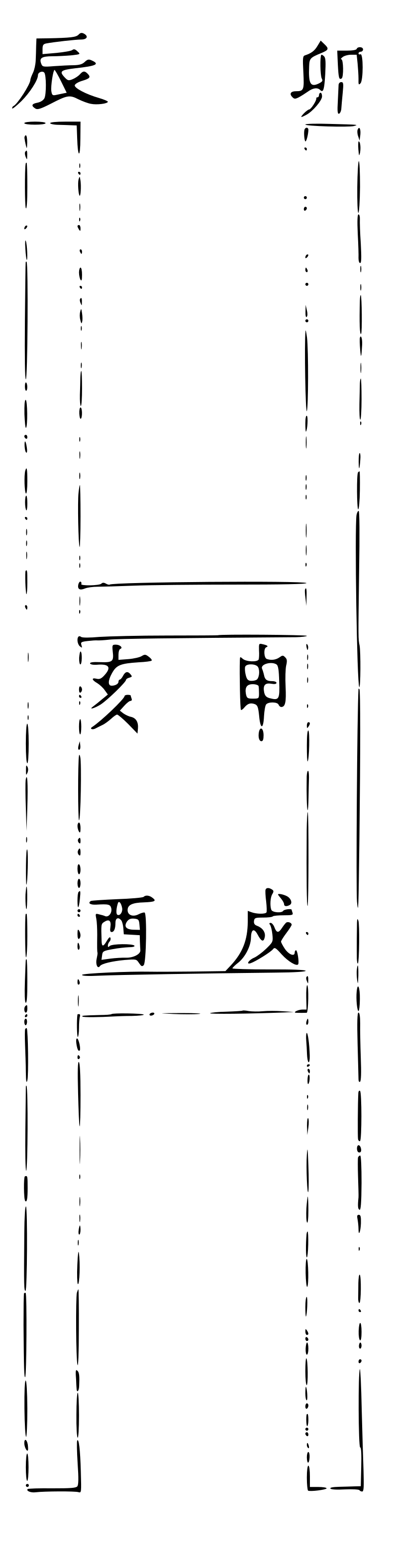

注曰:凡徑皆言圓孔也,內不與焉,如本篇一圖,甲至乙,丙至丁是也。「半長為徑」 者,徑三寸,則筩長六寸,如丙丁廣三寸,則甲丁長六寸也。「半徑為孔」 者,徑三寸,孔徑一寸五分,如丁丙三寸,則辛壬一寸五分也。「上迤」 者,斜迤而上,如戊至己丙至庚也。抒者,斜削之,如戊至丙己至庚是也。撱,長圓也,欲與戊丙之孔合也。融錫合之小釬也。管之上邊與筩邊平行,將以合于壺之下孔也,己庚是也。三分之一者,底徑三寸,則管徑一寸,未至申之度也。方板者,丑寅卯午是也。樞者,卯辰午是也。紐者,癸子是也。舌如橐籥之舌,以樞合紐,令丑卯之板,恆加于辛壬孔之上,向內而開閤之也。

二曰「雙提。」旋堅木以為砧,其圜中規而上下等。曷知 其中規而上下等也?砧之大入於雙筩也,欲其密切 而無滯也,展轉之上下之,猶是也,斯之謂中規而上 下等。當砧之心而立之柱,三分其砧之徑,以其一為 柱之徑。柱之短長無定度,以水之深也,井之高也,斟 酌焉而為之度。柱之上端為之方枘而入于衡。凡水 之入也,入于雙筩之孔也。孔有舌焉,砧升則舌開而 水為之入,砧降則舌合而水為之不出。水之入而不 出者舌也,舌之開閤者砧也。砧之上下者柱也。舌閤 矣,水不出矣,砧又下焉,水將安之?則由筩之管而升 于壺,左右相禪也。故曰:「雙提者,水所由代升也。」

注曰:砧形如截蔗,本篇一圖酉戌亥角是也。其高不言度者,趣其入于筩也,不轉側動搖而已矣。若為鼎足之柱以固之,即無厚可也。三分之一者,砧徑三寸則柱徑一寸,如酉角三寸則亢氐一寸也。凡雙筩入井,近下則水濁,近上則水竭,故柱之短長,宜量水深與井高也。枘,筍也,當房心之上,刻而方之,為尾箕是也。

三曰壺。鍊銅以為壺。壺之容半加於雙筩之容,其形 撱圜,腹廣而上下弇之弇之度視廣之度殺其十之 二,當其弇而設之蓋壺之底為撱圜之長,徑設二孔 焉,皆在其徑。孔之撱圜,其大小也與管之上端等。融 錫而合之,壺之兩孔各為之舌,而弇之舌之制,如筩 中之舌也。壺之內,當兩孔之中,而設之紐,兩舌之樞 「悉係焉,而開閤之左右相禪也。當蓋之中為圜孔焉, 而合于中筩。」蓋之合于壺也,欲其無罅也。既成,以鐵 為雙環,而交纏束之,當其合而錮之錫以備繕治也。 夫水之入于管也,左右禪也,而終無出也。水從管入 者,以提柱之逼之也,則上衝而壺之舌為之開,以入 于壺。水勢盡而彼舌開,則此閤矣,是代入于壺也,而 終無出也。其代入也,壺為之恆滿而上溢,其終無出 也,而有筩之容,以俟其底之入也。故曰:「壺者,水之總 也,水所由續而不絕也。」

注曰:「半加容」 者如之,又加半焉。如雙筩共容四升,則壺容六升也。弇,斂也,腹廣而上下弇,如本篇二圖甲乙丙丁形是也。蓋者,戊己庚辛也,撱圜之長徑底圖之乙丙是也。二孔者,未申也,酉戌也。皆在其徑者,二孔之心在乙丙線之上也。二孔撱圜者,如酉戌短,乾亥長,以合于一圖之未申己庚也。二舌者,寅卯也,辰午也。紐者,子丑也。以樞合紐,令寅卯之板,恆加于未申孔之上,向丙而開閤之也。辰午加于酉戌亦如之,左右相禪也。蓋之圓孔,庚辛是也。蓋合于壺者,己戊加于甲丁也。「雙環纏束」 者,本篇三圖之角、亢氐、房是也。既錮之又束之者,水力大而易渫也。

四曰「中筩。」鍊銅或錫以為中筩。中筩之徑與長筩旁 管之徑等。中筩之下端為敞口,以關于蓋上之孔,融 錫而合之,其長無定度。量水之出于井也,斟酌焉而 為之度,或銅錫之中筩,裁數寸,其上以竹木焉續之。 竹木之筩之徑,必與下筩之徑等,其上出之徑,寧縮 也,無贏也。水之入于壺也,代入也,而終無出也,則無 所復之也。必由中筩而上。故曰:「中筩者。壺水所由上 也。」

《注》曰:「中筩」 者,本篇三圖之「《坎》《艮》、庚辛」 是也,上出之徑,必縮于下,合之徑者,所以為出水之勢也。

五曰盤。鍊銅或錫以為盤,中盤之底而為之孔,以當 中筩之上端,融錫而合之。盤底之旁為之孔而植之 管,管外出而下迤也。盤之容與壺之容等,管之徑與 中筩之徑等,管之長無定度,其下迤也,及于索水之 處也。中筩之水,其上溢也,盤畜之管洩之。故曰:「盤者, 中筩之水所由出也。」

注曰:「本篇四圖之甲乙丙丁盤也,丙丁為孔,以合于中筩之上端,上端者,三圖之坎艮也,底旁之孔。」

者,戊己也。「下迤」 者,己庚也。

六曰衡軸。直木為衡,衡之長無過井之徑。雙提之柱, 其相去也視雙筩。雙提之上枘入于衡之兩端,其相 去也視雙提。直木為軸,軸長于衡而無定度。圜其尾, 去首二尺而圜其頸。當頸尾之中而設之鑿,當衡之 中而設之枘。衡橫也,軸縱也,鑿枘而合之,欲其固也。 軸展側焉,衡低昂焉,提上下焉,左右相禪也。故曰:「衡 軸者。所以挈雙提下上之也。」

注曰:「衡之長,本篇四圖之,壬辛是也。枘入于衡者,子丑是也。軸之長,卯午是也。卯尾午首辰頸也。衡軸鑿枘之合,寅是也。鑿,孔也。衡橫軸縱,卯辰子丑之交加也。」

七曰「架。」井之兩旁為之柱,或石焉,或瓴甋焉,或木焉。 柱之上端為山口,山口者,容軸之圜也,以利轉也。軸 之首設之小衡,與衡平行也,長二尺或三尺。小衡之 兩端設二木而三合之如句股,以小衡為弦,句股之 交,立之柄,持其柄而搖之,以轉軸也。水之中,穿井之 脅而設之,梁橫亙焉。梁之上為二陷,以居雙筩之底, 欲其固也。中其陷而設之,孔稍大于雙筩之底,孔水 所從入也。梁居水中,其木必榆,榆為木也,無味,水不 受之變。梁在其下,柱在其上,車所由孔安而利用也。 故曰:「架者所以居庶物也。」

《注》曰:本篇四圖之,卯亥也,辰,乾也,柱也,當辰卯為山口者也,容軸之圓也。小衡者,申未也。「三合」 者,未申酉為三角形也,酉戌,柄也。立之柄者,立柄于酉戌酉未為直角也,坎艮,梁也,角亢氐房陷也,心尾陷中孔也。

若欲為專筩之車,則為專筩專柱而入之中筩如《恆 升》之法而架之,而升降之,其得水也,當玉衡之半,井 狹則為之。

注曰:專一也。架法見「《恆升》篇。」

恆升四圖

恆升二圖

恆升三圖

{{{2}}}

《恆升車圖說》

编辑

《恆升》車者,井泉挈水之器也,其用與玉衡相似,而更 速焉,更易焉,以之灌畦治田,至為利益矣。若為之複 井,井之底為竇而通之,以大井瀦水,以小井為筩而 出之,則無用筩也。若江河泉澗索水之處過高,龍尾 之力有不能至,則用是車焉,挈水以升,架槽而灌之, 或迤而建之,以當龍尾。

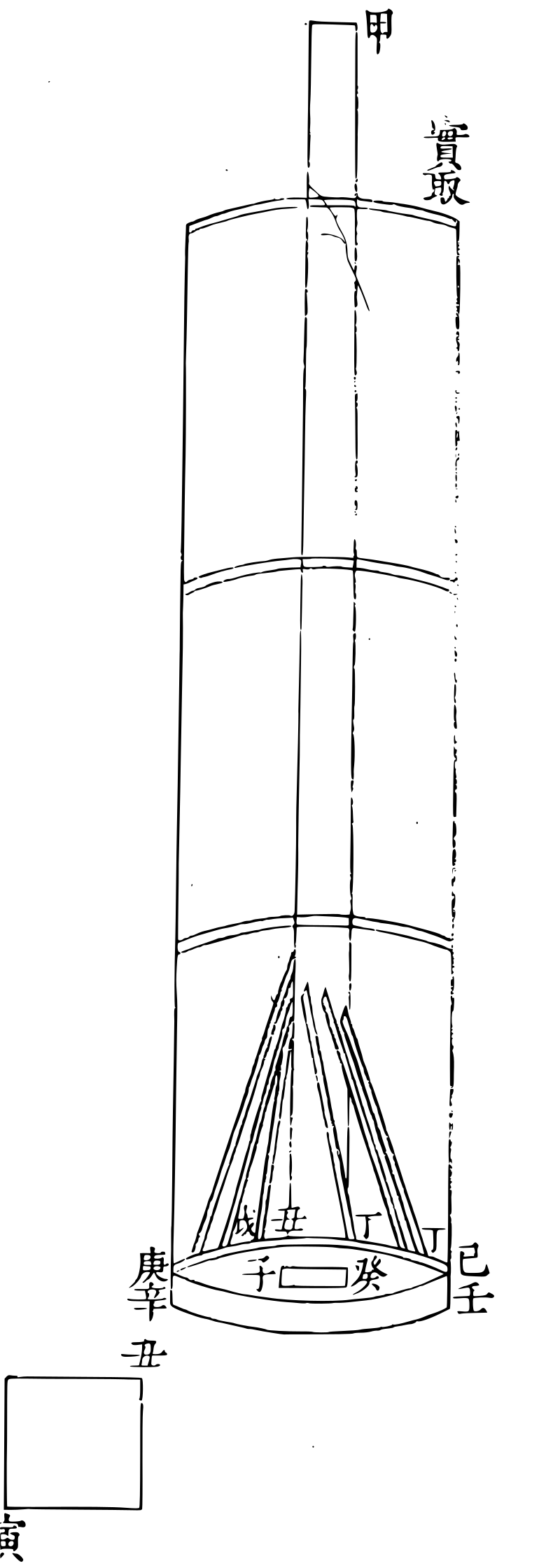

《恆升》者,從下入而不出也,從上出而不息也。《恆升》之 物有四:一曰筩,筩者,水所由入也,所以束水而上也二曰提柱,提柱者,水所由恆升也。三曰衡軸,衡軸者, 所以挈提柱上下之也。四曰架,架者,所以居庶物也。 四物者備,斯成器矣,更為之機輪焉,巧者運之不可 勝用也。

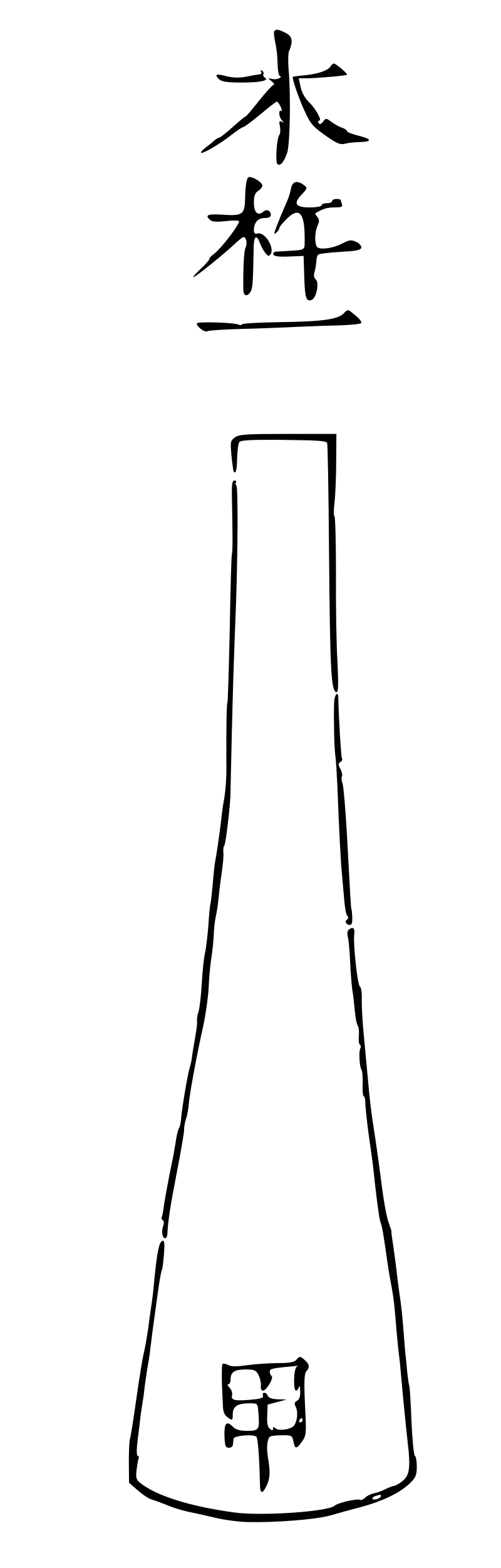

一曰筩,刳木以為筩。筩之長無定度,下端所至,居水 之中,已上則易竭,已下則易濁,上端所至,出井之上 度,及於索水之處而止。筩之徑無定度,因井之大小, 索水之多寡,斟酌焉而為之度。筩之容,任圜與方,其 圜中規,其方中矩而上下等。筩之周以鐵環約之,環 無定數,視筩短長,斟酌焉而為之數。筩之下端為之 「底,欲其密而無漏也。中底而為之孔,孔之方圜反其 筩,若圜筩而方孔七分底之徑,以其四為孔之徑,若 方筩而圜孔七分底之徑,以其五為孔之徑。孔之上 象孔之方圜,為之舌而掩之,如玉衡之雙筩。」掩之欲 其密而無漏也。開閤之欲其無滯也。筩之上端為之 管,管外出而下迤也,本廣而末狹也,水從孔入焉,既 入而提柱之勢能以舌掩之,既掩而提之,提之則從 管而出也。故曰「筩者水所由入也,所以束水而上也。」

注曰:「玉衡之雙筩與中筩為二,此則合之筩入於井,量井淺深,筩長短而置之,近上趣恆得水而止,近下趣無受濁而止,與玉衡同也。」 圓筩用竹尤簡,用木則方筩為易焉。如本篇一圖,甲乙丙丁圓筩也;丙丁其底也。戊己底方孔也。庚辛壬癸方筩也;壬癸其底也。子丑底圓孔也。寅方舌也;酉圓舌也。甲卯辛卯管也。「辰午、未申之屬,環也。環之多寡疏密,趣不漏而止。」 餘見《玉衡篇》。

二曰「提柱。」鍊銅以為砧,圜者中規,方者中矩。砧之大 入于筩也,欲其密切而無滯也,展轉之上下之,猶是 也。當砧之心而設之孔,孔之方、圜,孔之徑,皆與筩底 之孔等。孔之上為之舌以掩之,舌之制如筩底之舌 也。直木以為柱,柱有二式,一用長,一用短。用長者為 實取之柱,用短者為虛取之柱,實取之柱。其砧入于 「水而升降焉。其長之度,下及於筩之底,上出於筩之 口。其出于筩之口,無定度,趣及于衡而止。虛取之。柱 無用,長入筩數尺而止,升降于無水之處,以氣取之。 欲挈之,先注水于砧之上,高數寸,以閉其罅而噏之。 凡井淺者實取焉,井深者虛取焉。五分其筩之徑,以 其一為柱之徑。」砧之合于柱也,鍊銅或鐵為四足隅, 立于方砧之四維,方孔之四旁,而皆上聚之。聚之度 趣,不害於舌之開闔而止,以其聚合于柱之下端,合 之欲其固也。砧之厚,以其枝于隅足也,可無厚。既合 而入于筩,砧降而底之,舌為之掩。砧升則開之,開之 則水入,掩之則水不出。一升一降,是水恆入而不出 也。既入之水而砧降焉,則無復之也,則上衝於舌而 入于砧之孔。砧升而砧之舌為之掩,一升一降,是水 恆入而不出也。兩入而不出,則溢於筩,而出常如是, 虛者實者同于是。故曰:「提柱者,水所由恆升也。」

注曰:玉衡之提柱與壺之孔之舌為二,此則合之。又玉衡之水皆實取,此有虛取之法焉。氣法也。凡砧之入于筩,求密切而無滯也。求密切之法,成砧而入之,能無漏者,國工也;不能無漏者,稍弱。其砧之徑,以氈罽之屬,皮革之屬,附于砧之四周焉。附之法:若砧厚者,稍剡其周之上下如鼓木,當其剡而刻為陷環,既附而堅束之。砧薄者,則為兩重之砧,夾其氈或革,以隅足貫之,而槷之柱,如本篇二圖之甲乙是也。四足者,丙丁戊酉也。砧者,己庚辛壬也。砧之孔,癸子也,其舌丑寅也。砧可無厚,無厚則輕。餘見《玉衡篇》。

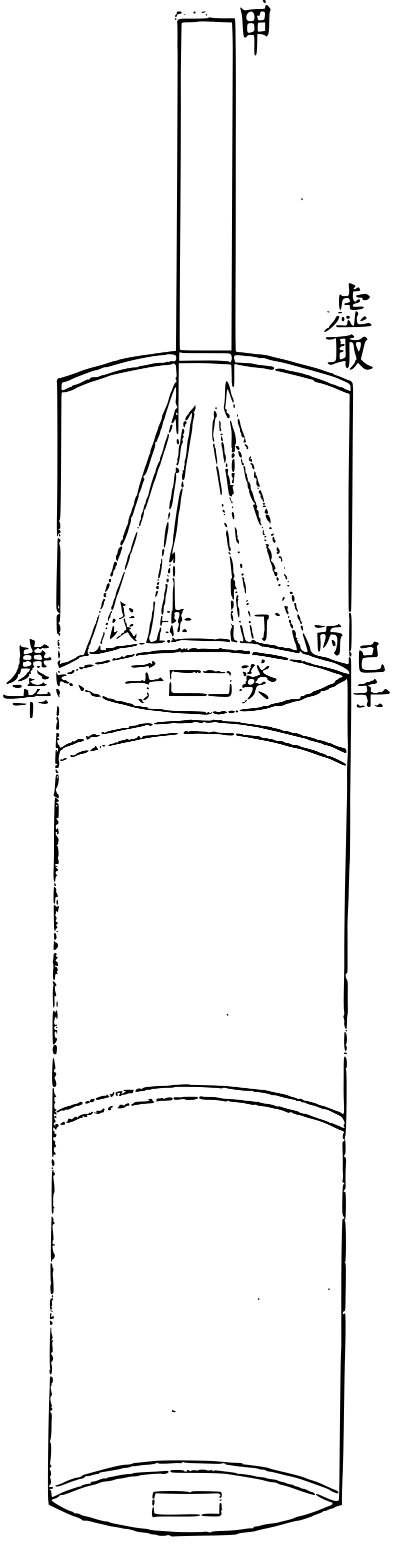

三曰衡直木以為衡。衡之長無定度,量筩之大小,水 之淺深多寡焉。長則輕,衡之兩端皆綴之石以為重。 其兩重等,五分其衡,二在前,三在後而設之。鑿直木 以為軸,軸之長無定度,圜其兩端,中分其長而設之 枘。衡橫也,軸縱也,鑿枘而合之,欲其固也。軸之兩端, 各為山口之木而架之,中分其衡之前而綴之。提柱 綴之,欲其密切而利轉也。抑其後重,而提柱為之升, 揚其後重,則前重降而提柱隨之也。提柱之降也,實 取者,挹水而升於砧也。其升也,則下入于筩而上出 於筩也。虛取者,降而得氣焉,氣盡而水繼之。故曰:「衡 軸者,所以挈提柱上下之也。」

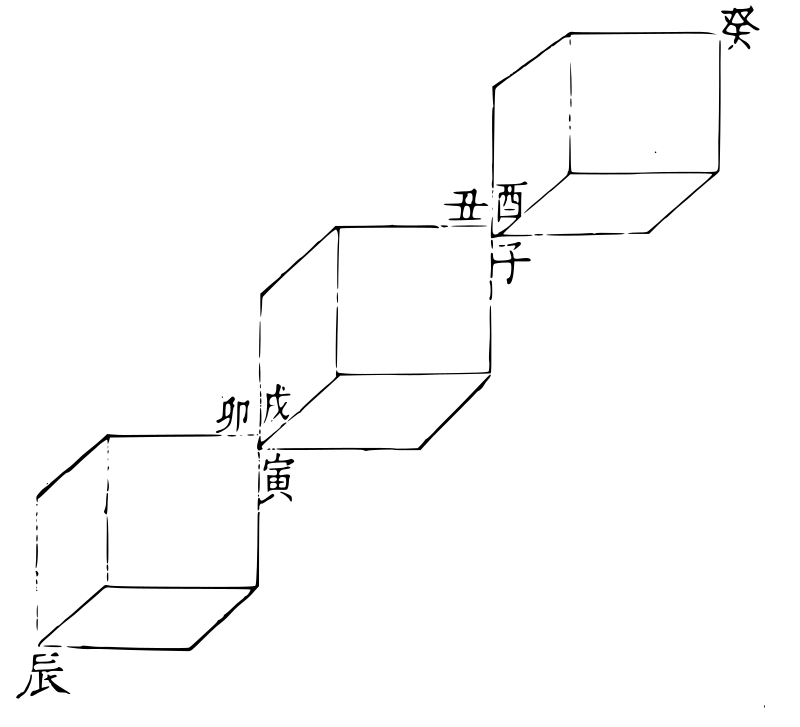

注曰:「氣盡而水繼之」 者,天地之間悉無空際,氣水二行之交無間也,是謂「氣法」 ,是謂「水理。」 凡用水之術,率此一語為之本領焉。本篇三圖之「甲乙衡也,丙丁兩石重也,戊己衡也;子,衡軸之交也;庚辛壬癸,山口之木也;寅提柱也。綴之於丑卯,辰筩上端也;午管也。」 餘見《玉衡》篇。

四曰「架木為井,榦以持筩,持之欲其固也。筩之下端 為盤以承之,盤與筩合之,欲其固也。中盤而為之孔, 孔之徑稍強于筩底之孔之徑,盤之下為鼎足,而置 之井底。」

注曰:「本篇四圖之卯未辰午,井榦也,加于地平之上,申戌酉亥之間,為正方之空,夾筩而持之丁戊」

井面地平也。己庚井底也。辛壬癸盤也。辛子壬丑癸寅盤足也。

若欲為雙升之車,則雙筩焉,如《玉衡》之法而架之,而 升降之,此升則彼降,用力一而得水二也,是倍利於 恆升也,尤宜於江河。

注曰:力一水二者,一升一降,各得水一焉,無虛用力也。恆升者,一升一降而得水一也。架法見《玉衡篇》。

水庫一圖

水庫二圖

{{{2}}}

水庫三圖

水庫四圖

此處缺少一幅插圖。請考慮協助將書中此處的圖片上傳到維基共享資源,以Imperial Encyclopaedia - Skilled Occupation or Profession - pic0085.png、.jpg或.svg命名。 |

{{{2}}}

水庫五圖

《水庫圖說》

编辑

「水庫」者,積水之處也。澤國下地,水之所都。平原易野, 厥田中中,引河鑿井,斯足用焉。若乃重山複嶺,陡澗 迅流,乘水之急,激而自上,廢人用器,厥利尤大矣。別 有天府金城,居高乘險,江河溪澗,境絕路殊,鑿井百 尋,盈車載綆。時逢亢旱,涓滴如珠。或乃絕徼孤懸,恆 須遠汲,長圍久困,人馬乏絕。若斯之類,世多有之。臨 渴為謀,豈有及哉?計莫如恆儲雨雪之水,可以御窮。 而人情狃近,未或先慮,及其已至,坐槁而已。亦有依 山掘地,造作塘池,以為旱備,而彌旬不雨,已成龜坼。 徒傷挹注之易窮,不悟滲漏之實多矣。西方諸國,因 山為城者,其人積水,有如積穀。穀防紅腐,水防漏渫, 其為計慮,亦略同之。以故作為水庫,率令家有三年 之蓄,雖遭大旱,遇強敵,莫我難焉。又上方之水,比于 地中,陳久之水,方于新汲。其蠲煩去疾,益人利物,往 往勝之。彼山城之人,遇江河井泉之水,猶鄙不肯嘗 也。今以所聞《造作法》著於篇。

水庫者,水池也。曰「庫』者,固之其下,使無受渫也。羃之 其上,使無受損也。四行之性,土為至乾,甚於火矣。水 居地中,風過損焉,日過損焉。夏之日大旱,金石流,土 山焦,而水獨存乎?故固之,故羃之。水庫之事有九:一 曰具,具者庀其物也。二曰齊,齊所以為之和也。三曰 鑿,鑿所以為之容也。四曰築,築所以為之地也。五曰 塗,塗所以為之固守也。「六曰蓋,蓋所以為之羃覆也。 七曰注」,注所以為之積也。「八曰挹」,挹所以受其用也。 「九曰修」,修所以為之彌縫其闕也。

注曰:羃防耗損,亦防不潔。古人井故有「羃」 ,《易》曰《井》。

收勿幕齊與劑同

「一曰具水庫之物有六,以備築也、蓋也、塗也。築與蓋 之物有三:曰方石,曰瓴甋,曰石卵。塗之物有三:曰石 灰,曰砂,曰瓦屑。」塗之物三合,謂之「三和之灰。」或砂或 瓦,去一焉,謂之「二和之灰。」煉灰之石,或青或白,欲密 理而色潤,否者疏而不昵,煉之以薪或石炭焉,火不 絕二日有半而後足。試之法,先取一石權之,雜眾石 而煉之,既成而出之權之,損其初三分之一,此石質 美而火齊得也。砂有三種:或取之湖,或取之地,或取 之海。海為上,地次之,湖又次之。砂有三色:赤為上,黑 次之,白又次之。辨砂之法有三,揉之其聲楚楚焉,純 砂也;諦視之,各有廉隅圭角,純砂也。散之布帛之上, 抖擻之,悉去之,不留塵坌者,純砂也。否則有土雜焉, 以為齊則不固。瓦之屑以出。陶之毀瓦,瓴甋、鐵、石之 杵臼,舂而簁之,無新焉,而用其舊者。水濯之,日暴之, 極乾而後舂之而簁之。簁之為三等,細與石灰同體 為細屑,稍大焉與砂同體為中屑,再簁之餘,其大者 如菽為查。

注曰:方石瓴甋者,以豫為牆為蓋,二物皆無定度也。為牆之石,取正方焉。廣狹短長、厚薄無定度,牆厚則堅,堅則久。為蓋者或穹之穹,以石合之,其圓半規。穹之法有三,詳見下《方》也。石卵者,鵝卵之石也,以豫為底也。無之,以小石代之。大者無過一斤,小者任雜焉。凡石卵或小石,欲堅潤而密理,否者不固泥黏也。二日有半,三十時足也。陶,窯竈也。瓴甋,磚也。凡瓦之土,勝磚之土,用磚則謹擇之。簁俗作篩,羅也。查,滓也。查無用簁擇其過大者去之。三和之灰,今匠者多用之。其一則土也,用土不堅,以瓦屑故勝之。以後法為之劑又勝之。西國別有一物,似土非土,似石非石,生于地中,掘取之,大者如彈丸,小者如菽,「色黃黑,孔竅周通,狀如蛀窠,儼然石也。而體質甚輕,揉之成粉,舂以代砂,或代瓦屑,灰汁在其空中,委宛相入,堅凝之後,逾於鋼鐵。近數十年前,有發故水道者,啟土之後,鍬钁不入,百計無所施,既而穴其下方,乃壞墮焉。視其甃塗之灰,用是物也,厚半寸許爾。」 此道由來甚久,以歷年計之,在漢武之世矣。後此凡用和灰,甚貴是物焉。或作室模,和灰塗之,崇閎窈窕,惟意所為。既成之後,絕勝冶銅鑄鐵矣。然所在不乏,計秦、晉、隴、蜀諸高陽之地,必多有之。其形大段如浮石而顆細,色赤黃,質脆為異耳。以《本草》質之,殆土殷孽之類也。其生在乾燥之處,土作硫黃氣者,或產硫黃者,或近溫泉者,火石者,火井者,或地中時出燐火者,即有之。求之法,視其處草不蕃盛,茸茸短瘠。又淺草之中,忽有少分如斗許、如席許大,不生寸草者,依此掘地數尺,當可得也。西國名為「《巴初剌》那」 ,求得之,大利于土石之工,或并無瓦屑及砂,以青白石末代之,其細大之等,與瓦屑同。

二曰《齊凡》。齊以斗斛概其物,水和之,三分其凡而灰 居一,砂居二,湅之如糜,謂之「甃齊」;三分其甃齊,加水 一焉而調之,謂之「築齊。」塗之齊有三,湅之皆如糜;四 分其凡而瓦查居二,砂居一,灰居一,謂之初齊;三分 其凡而中屑居二,灰居一,謂之中齊;五分其凡而細 屑居三,灰居二,謂之末齊。凡《湅齊》熟之又熟,無亟于 用,無惜于力,日再湅五日而成為《新齊》。新齊積之,恆 以水潤之。下溼之處,窖藏而土封之,久而益良。

注曰:「凡量灰,必出窯之灰;凡量瓦屑,必出臼之屑;凡量砂,必日暴之砂。」 皆言乾也。「如糜」 者,今匠人所用甃牆塗牆,挑而概之之劑也。太燥則不附,太濕則不居,加水為築劑,則如稀糜,沃而灌之之劑也。凡治宮室,築城垣,造壙域,皆以諸劑斟酌用之。和之水,以泉水、江水、雨水、雜鹵與鹼,勿用也。雪水之新者,勿用也。凡總數也。

「三曰鑿池。有二:曰家池,曰野池。家以共家,野以共野。 共家者,飲饌焉,澡滌焉;共野者,畜牧焉,溉灌焉。為家 池,計眾霤而曲聚之,承而鍾之,為野池。計岡阜原田 水道之委而聚之,而鍾之,為家池。必二以上,代積焉。 代用焉」,為野池,專可也。隨積而用之,皆計歲用之數 而為之容積。二年以上者,遞倍之,或倍之容,或倍其 「處為家池,平其底、中底而為之坎,坎深二尺,以渟其 垢。三分其底之徑,以其一為坎之徑。」牆方則稱,圜則 固,大者圜之,小者方之,大者圜而小者方,則不畏深 也。牆之周,或壁立,或下侈而上弇之,侈弇之數無定 度,雖為之《土囊》之口可也。若上侈而下弇,則寡容也。 中侈而上下弇,則難為牆也。無所取之,或為之複池, 限之以牆,中牆而為之竇以通之,小者槷之,大者閘 之,互輸瀉之,可抒清而去濁也,代積而代用也。若山 麓原田陂陁之地,則為壺漏之池,高下相承,互輸瀉 之,為野池,利淺以群飲,六畜以溉田。方其牆,迤其一 面以為涂,欲為深者,迤其底漸深之,無坎為野池。擇 磽确之地,不宜稼而「水輳焉者可也」,是化無用為有用也。

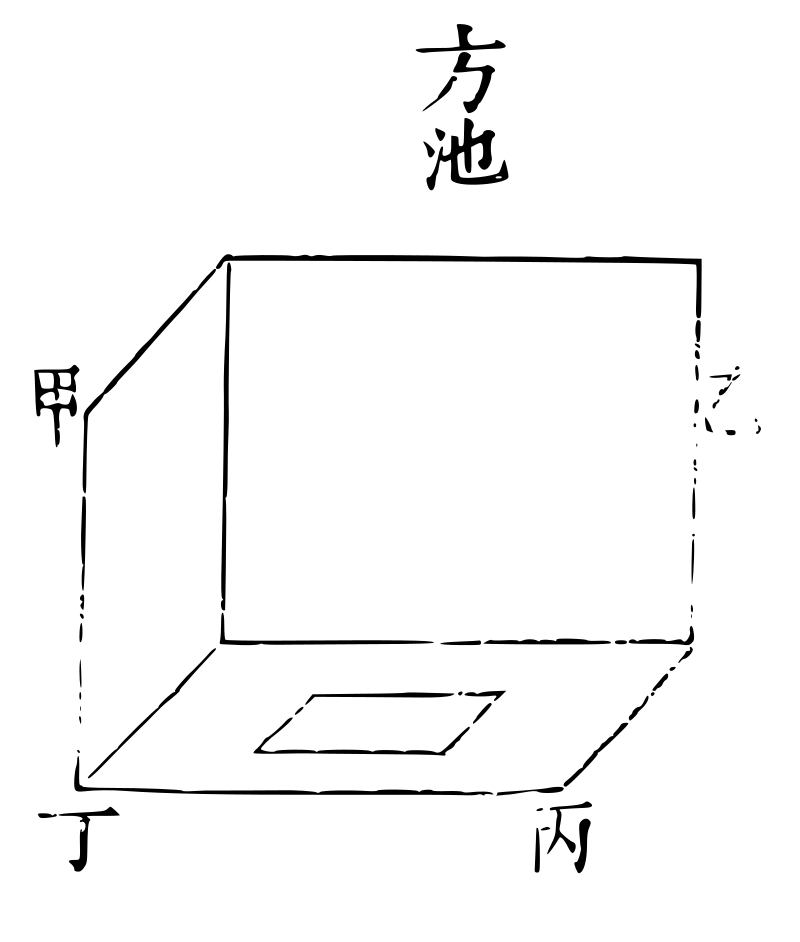

注曰:共與供同。霤,簷溝也。容者,通高下廣狹,所容受多寡之數也。度池尺寸,計容多寡,用盤量倉窖術,在《九章》算之《粟米》篇。專,獨也。遞倍者,二年則二倍,三年則三倍也。倍容者,倍其大,倍處者倍其多也。倍大法,亦用立方立圓術,酌量作之,在《九章》算之《少廣》篇。「方則稱者,或稱其室,或稱其庭,兩方相稱也。方牆而大,懼或墮焉。」 圓如井周,相恃為固,上弇不墮,亦此理也。侈廣弇斂也。如本篇一圖之甲乙丙丁,方池也。辛壬癸子,圓池也。二形之外,或有為長方者,方之屬也。有六角八角以上諸角形者,圓之屬也。惟所為之,未暇詳也。戊己丑寅,底坎也,乙庚辛壬,壁立之牆也,卯辰午未戌房氐亢,上弇之池也,卯未戌角,土囊之口也。複池,兩池並也。牆之實,多寡大小高下,任意作之。槷,木杙也。凡閘與槷或旁渫者,附之以暖木之皮而塞之。壺漏之池者,從上而下,位置如刻漏之壺,其開竇輸瀉,亦若漏水相承也。如本篇二圖之甲乙複池也。丙丁限牆也。午未申,竇也。戊己庚辛,壺漏之複池也。壬其竇也。癸子丑寅卯辰,壺漏之三複池也。酉與戌皆其竇也。三以上任意作之,其連接之處,如庚至己,丑至子,淺深高下,亦任意作之。迤之以為塗,令人畜皆邐迤而下,恆及水際也。凡岡阜之下,山陵之麓,其地瀝脂,故不宜稼。其勢建瓴,水則輳之,牲降于阿,取飲既便,掣以灌田,趨下易達也。

四曰築。築有二,下築底,旁築牆。築底者,既作池,平其 底,則以木杵杵之,或以石碪碪之。杵之碪之,欲其堅 也。依池之周而為之牆,或方石焉,或瓴甋焉,甃之以 甃,齊之灰甃,必乘其界牆,量池之小大淺深而為之, 厚不厭厚。若複池,則為共池而中甃其限牆,仍甃為 行水之竇。壺漏之複池,則各為池而穿行水之竇也。 「牆必以鵝卵之石,或小石墊之,其底厚五寸以上,不 厭厚,既墊之,復杵之,或碪之,不厭堅。」無惜其力,亦欲 其平也。既堅既平,以築齊之灰灌之,又灌之,滿焉實 焉,平焉,浮于石而止,復杵之,或碪之。有隙焉,復灌之, 滿實平而止。中底之坎,亦杵之,亦牆之,亦墊之,而灌 之,如法作之。凡底與牆之交碪杵或不及焉,則以邊 杵築之。其墊與灌,必謹察之而加功焉。壺漏之竇,居 水之衝,必謹察之而加功焉。「凡牆皆以方長之石為 之緣,若遇大石焉而鑿之。池以石為之底,與牆與緣 徑塗之。有闕焉而為之縫,亦杵之而牆之,而緣之,而 墊之,而灌之」,如法作之野池,或土或石,皆如之。

注曰:「乘界,俗言騎縫也,緣池面壓口也。」 縫,補也。本篇三圖之甲乙,丙,木杵也;丁,邊杵也;戊,石碪也;己辛己庚,甃牆也;庚辛,石墊也。本篇二圖之甲乙,即共池也。以意度之,江海之濱,平原易野,土疏善壞,必以甃牆處于山者,如秦如晉,厥土騂剛,陶復陶穴,壁立不墮。若斯之處,掘地為池,雖無甃牆,而徑塗之,不亦可乎?同志者請嘗試之。

五曰塗。築畢,候池之底既乾,其十之八掃除之,過乾 則水沃之,而後塗之。塗之先,以初齊厚五分,池大者 加二分之一,池之底及周連塗之。連塗之,則周與底 之交無罅也。塗畢,以木擊擊之,欲其平以實也。次日, 又擊之,有罅焉。以鐵概概之,乾則以水沃而概之,無 罅而止。三日以後皆如之。俟其乾十分之六,而塗之 中齊;中齊之厚,減其初二分之一,亦擊之概之,次日 以後皆如之,候其乾十分之六,而塗之末齊;末齊之 厚,減其次二分之一,亦擊之概之,次日以後皆如之, 候其乾十分之五,以鐵概摩之,有罅焉。以水沃而摩 之,周與底,中坎之周與底,複池之水竇皆同之。凡周 與底之交若竇,必謹察之而加功焉。凡塗瓴甋之牆, 或燥而不眤,以石灰之水遍灑之,作堊色,乾而後塗 之,則眤。凡塗石池與土池、野池與家池,皆同法。凡擊, 欲其堅如石也;摩,欲其密如脂也,欲其瑩如鏡也。堅 密以瑩,更千萬年不渫也。

注曰:本篇四圖之,甲,木擊也;乙,鐵概也。凡三和之灰,無所不可用。欲厚則四塗之,五塗之,任意加之。四塗者,初一、中二、末一;五塗者,初一、中三、末一末塗。以飾宮室之牆,欲令光潤者,以雞子清或桐油和之,如法擊摩之。欲設色,以所用色代瓦屑而和之,石色為上,草木為下。

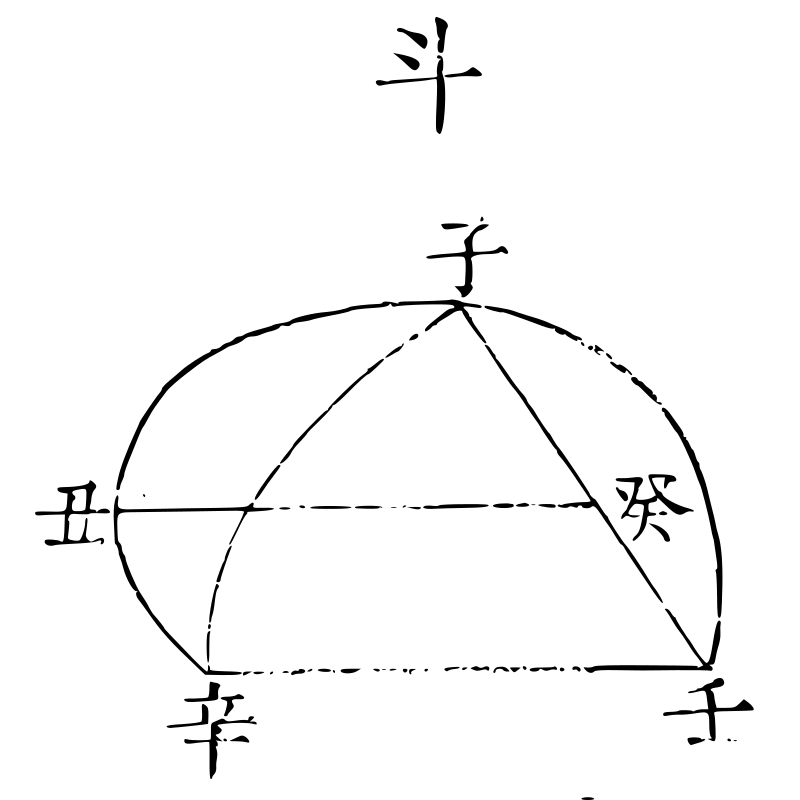

六,曰蓋。家池之蓋有二:曰平之,曰穹之。平有二:曰石 版,曰木版。皆平而羃之,為之孔以出入水。穹有三:曰 券穹,曰斗穹,曰蓋穹。方池皆券穹,正方者或為斗穹。 圜池之屬皆蓋穹。券穹者,形覆券也,又如截竹析其 半而覆之,兩和為之立牆。斗穹者,形覆斗也,方其隅, 而四牆之趨其頂也,皆以方。蓋穹者,其形蓋也,中高 而旁周皆下垂。凡穹之空皆半規,皆去緣尺而甃之。 甃之法,皆架木以為模,緣而成之。甃以石,則治之以 趨規。若瓴甋,亦以趨規之模造之。無之,則以甃齊加

損而合之。穹之下為之竇,以出入水。在野者或穹之不則苫之,或露之。注曰:「平蓋出入之孔有二,一居中當底坎之上,以挹其渟汙也;一近池之緣,注水入之,挈水出之,大小皆無定度也。」 本篇四圖之丙丁戊己,庚券穹也。丁戊戊己,方池兩緣也。丁丙戊,和牆也。丙庚,穹背也。辛壬癸子,丑斗穹也。辛壬癸丑,方池緣也。子,穹頂也。依丑辛直線為牆,漸狹而上以趨子。其丑子辛子皆圓線,餘三同之,而結于子也。卯、辰午,蓋穹也。卯、辰,圓池緣也。午,穹頂也。旁周趨上皆為圓線,其全空正如立圓之半也。空皆半規者,謂丁丙戊丑子壬未午寅,皆半圜形也。如是則固去緣尺者,池口為道,將跨池以居梁也。趨規之勢,今工人謂之《橘房形》也。

「七曰注。凡家池以竹木為承霤,展轉達之。其將入于 池也,為之露池,迎輻輳之水蹔積焉,以渟其滓,既澱 而後輸之。露池之緣為竇焉,以入于池。露池之底為 竇焉,而他渫之,皆以閘,或以槷而節宣之。凡雨之初 零也,必有滓焉。長夏之雨也,必有酷熱之氣也,則啟 其下竇而他渫焉。度可入池者塞之,啟其上竇而輸 之。若水之來,與地平,不能為下竇者,則澱其滓,以時 出之為新池,候乾極而注之,新注之水不食也。既浹 月更注之,而後食之。為二池者,歲食經年之水;為三 池者,歲食三年之水。」是恆得陳水焉。水陳者良。若為 複池者,既注之澄,而後啟中牆之竇而輸之空池,復 注之,如是更積之,是恆得澄水焉。凡池既盈而閉之, 則畜之金魚數頭,是食水蟲,或鯽魚是食水垢。野池 注之山原之水,遂以畜諸魚可也。魚之性有與牛羊 相長者也。

注曰:「澱,下凝也。」 露池,不羃也。如本篇五圖之甲乙丙,露池也;丁,上竇也;戊,下竇也。新注:不食灰,氣入焉,味惡也。魚與牛羊相長者,如鯶食羊豕之惡而肥,鰱食鯶之惡而肥也。

「八曰挹家池之水深。其挈之,則以龍尾之車更深者 為之。玉衡之車,恆升之車,無立其足,則以大石為墜, 關巨木而置之。無夾其筩,則跨池為梁而置之。既出 而為槽以達之。若挈瓶施繘焉,亦從其梁中底之坎 既澱焉,為噏筩以去其澱。噏筩者,截竹而通其節,或 卷銅錫焉。兩端塞之,中底而為之孔,孔之徑當底三 分之一,上端之旁為之孔,無過三分一指可揜也。」揜 其上孔而入之,水至于底而啟之,則自下孔入者皆 澱也。既盈,揜而出之而傾之,如是數入焉,澱盡而止。 凡施筩亦從其梁。野池之灌畦若田也,亦以三車挈 之,置車亦如之。池大者無跨,其梁則跨之隅。

注曰:足謂龍尾之下樞也,玉衡之雙筩,恆升之筩底也。筩者,玉衡之中筩,恆升之筩上端也。繘,汲井繩也。本篇五圖之己庚辛石關巨木也。壬癸梁也。子丑噏筩也。寅噏筩之底孔也。卯旁孔也。未申梁跨其隅也。

九曰「修池,無新故,或渫焉。修之,則用細潤之石,舂之 簁之,與灰同體,亦與同量。煮水百沸,而投之和之,日 乾之,復舂之簁之,煮水投之,如是四焉。舂而簁之,牛 乳汁和之,以塗其隙,或以生漆和而塗之。」

《注》曰:「同體等細也,同量,等分也。」

《水法附餘》

编辑

「高地作井」 ,未審泉源所在,其求之法有四:

第一氣試

當夜水氣恆上騰,日出即止。今欲知此地水脈安在, 宜掘一地窖,於天明辨色。時人入窖,以目切地,望地 面有氣如煙騰騰上出者,水氣也,氣所出處,水脈在 其下。

第二盤試

望氣之法,曠野則可。城邑之中,室居之側,氣不可見, 宜掘地深三尺,廣長任意,用銅錫盤一具,清油微微 遍擦之。窖底用木高一二寸,以搘盤偃置之,盤上乾 草蓋之,草上土蓋之。越一日開視,盤底有水欲滴者, 其下則泉也。

第三缶試

又法:近陶家之處,取瓶缶坏子一具,如前銅盤法用 之。有水氣沁入瓶缶者,其下泉也。無陶之處,以土甓 代之,或用羊羢代之。羊羢者不受溼,得水氣必定見 也。

第四火試

又法掘地如前,篝火其底,煙氣上升,蜿蜒曲折者,是 水氣所滯,其下則泉也,直上者否。

《鑿井法》

编辑

第一擇地

鑿井之處,「山麓為上,蒙泉所出,陰陽適宜,園林室屋 所在,向陽之地次之,曠野又次之。山腰者居陽則太 熱,居陰則太寒,為下。」鑿井者察泉水之有無,斟酌避 就之。

第二量淺深

井與江河地脈通貫,其水淺深,尺度必等。今問鑿井應深幾何?宜度天時旱澇,河水所至,酌量加深幾何 而為之度去江河遠者不論。

第三避震氣

地中之脈,條理相通,有氣伏行焉,強而密理,中人者 九竅俱塞,迷悶而死。凡山鄉高亢之地多有之,澤國 鮮焉。此地震之所由也,故曰「震氣。」凡鑿井遇此,覺有 氣颯颯侵人,急起避之,俟洩盡,更下鑿之。欲候知氣 盡者,縋燈火下視之,火不滅,是氣盡也。

第四察泉脈

凡掘井及泉,視水所從來而辨其土色。若赤埴土,其 水味惡。赤埴,黏土也,中為甓「為瓦」者是。若散沙土,水 味稍淡。若黑墳土,其水良。黑墳者,色黑稍黏也。若沙 中帶細石子者,其水最良。

第五澄水

作井底,用木為下,磚次之,石次之,鉛為上。既作底,更 加細石子,厚一、二尺,能令水清而味美。若井大者,于 中置金魚或鯽魚數頭,能令水味美。魚食水蟲及上 垢故。

《試水法》

编辑

第一煮試

取清水置淨器,煮熟,傾入白磁器中,候澄清,下有沙 土者,此水質惡也。水之良者,無滓。又水之良者,以煮 物則易熟。

第二日試

清水置白磁器中,向日下,令日光正射水,視日光中, 若有塵埃絪縕如游氣者,此水質惡也。水之良者,其 澄徹底。

第三味試

水,元行也,元行無味,無味者真水,凡味皆從外合之, 故試水以淡為主,味佳者次之,味惡為下。

第四稱試

有各種水,欲辨美惡,以一器更酌而稱之,輕者為上。

第五紙帛試

又法:用紙或絹帛之類,色瑩白者,以水蘸而乾之,無 跡者,為上也。

耨

北蓋種圖

此處缺少一幅插圖。請考慮協助將書中此處的圖片上傳到維基共享資源,以Imperial Encyclopaedia - Skilled Occupation or Profession - pic0098 - 耨.png或.svg命名。 |

{{{2}}}

此處缺少一幅插圖。請考慮協助將書中此處的圖片上傳到維基共享資源,以Imperial Encyclopaedia - Skilled Occupation or Profession - pic0098 - 耨.png或.svg命名。 |

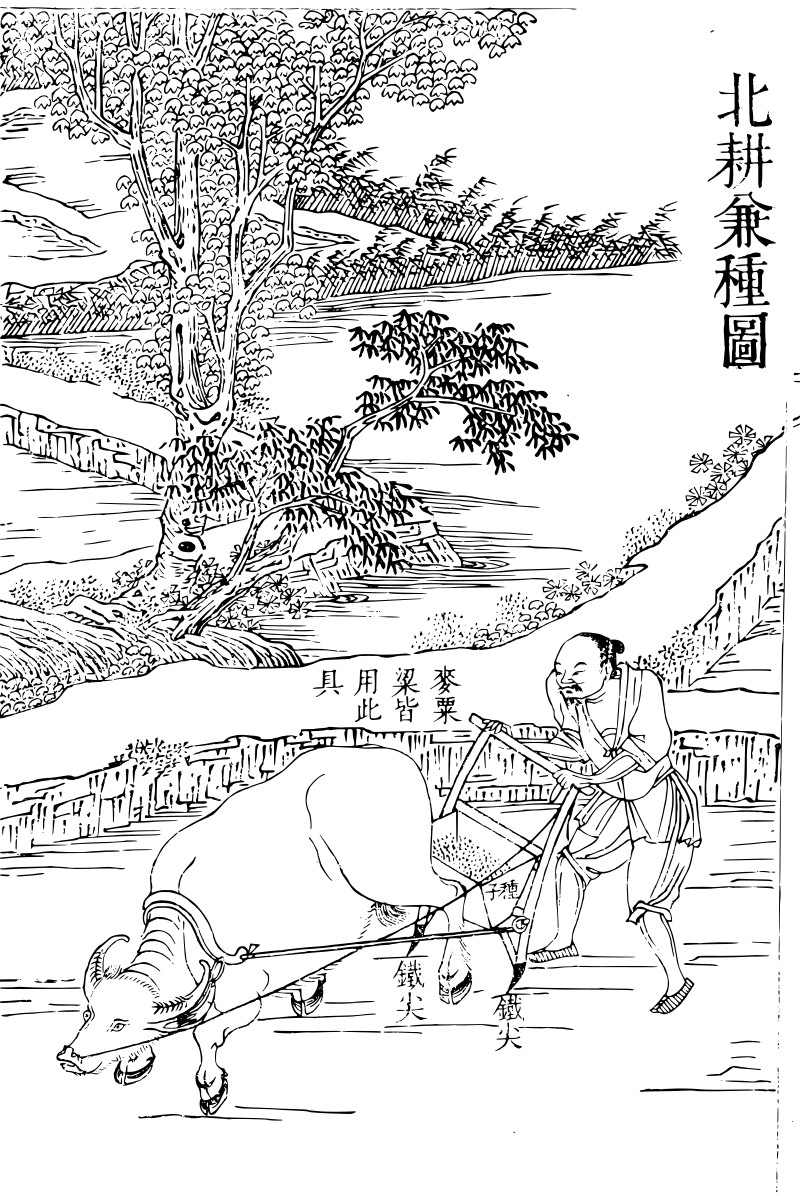

《北耕兼種北蓋種及耨圖說》〈此按天工開物本〉

编辑

凡麥與稻,初耕墾土則同,播種以後則耘耔,諸勤苦 皆屬稻麥,惟施耨而已。北方厥土墳壚易解釋者,種 麥之法,耕具差異,耕即兼種。其服牛起土者,耒不用 耕,並列兩鐵于橫木之上。其具《方語》曰:「鏹鏹中間盛 一小斗,貯麥種于內。」其斗底空梅花眼,牛行搖動,種 子即從眼中撒下。欲密而多,則鞭牛疾走,子撒必多, 欲稀而少則緩。其牛撒種即少。既撒種後,用驢駕兩 小石團,壓土埋麥。凡麥種緊壓方生。南方地不同北 者,多耕多耙之後,然後以灰拌種,手指拈而種之,種 隨以腳根壓土使緊,以代北方驢石也。耕種之後,勤 議耨鋤。凡耨草用闊面大鎛。麥苗生後,耨不厭勤。餘 草生機,盡誅鋤下,則竟畝精華,盡聚嘉實矣。功勤易 耨,南與北同也。凡糞麥田,既種以後,糞無可施為,計 在先也。陜洛間憂蟲蝕者,或以砒霜拌種子,南方所 用,惟炊燼也。南方稻田,有種肥田麥者,不冀麥實,當 舂小麥大麥青青之時,耕殺田中,蒸罨土性,秋收稻

穀必加倍也。凡麥收空隙,可再種他物,自初夏至季秋時日亦半載,擇土「宜而為之,惟人所取也。南方大麥有既刈之後乃種遲生粳稻者,勤農作苦,明賜無 不及也。凡蕎麥南方必刈稻,北方必刈菽、稷而後種, 其性稍吸肥腴,能使土瘦。然計其穫入,業償半穀有 餘,勤農之家何妨再糞也。

Public domainPublic domainfalsefalse

![]()

本作品原文沒有標點。標點是人工智能程序古詩文斷句 v2.1創建,並且經由維基文庫用戶編輯改善的。本站用戶之編輯以知识共享 署名-相同方式共享 4.0协议(CC BY-SA 4.0)發佈。

歡迎各位持續修正標點,請勿複製與本站版權協議不兼容的標點創作。

![]()

Public domainPublic domainfalsefalse